3.审美经验和过程

接受过程是怎样进行的呢?

一个艺术作品摆在一个接受者的面前。这时,他首先产生美学上的好奇(审美期望)——发现功能开始起作用。他开始欣赏,进而入迷。他先是被艺术品所描绘的形象所吸引,继而加以理解,然后提高,透过形象到达超感官意境,并将形象升华为理想,再于理想中重新看见形象(反应)。显然,这一审美享受是受制的或受引导的;在这一行动中,美显示出双重价值特性:寻乐和求知。

理解过程和反应过程一道产生接受过程。接受过程的积累形成审美经验。而审美经验会使人产生一种潜反射审美态度。比如:幼儿听了熊婆婆的故事,后来在动物园见到真正的熊,头脑中原有的“熊”的形象就会被打乱。另一方面,现实中的情景见得多了,见到艺术作品中的造假,潜反射审美态度就会产生对抗力抵制接受;相反,倘若作品符合接受者的审美经验,则他的审美期望就会得到加强,于是接受十分顺利。可见,审美经验对接受具有制导作用。

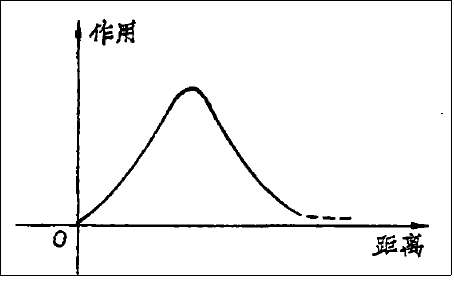

审美经验的这一制导作用需要一个“美学距离”或“角色距离”。就是说,接受者不能将自己等于同于某一角色。而要取旁观态度,从一定的“美学距离”出发,这样的才能进行审美欣赏,并且一边欣赏一边领悟。审美经验的制导作用随这一“美学距离”而变化:

由图可见,距离为0时;失控,接受者完全入角色。距离增大时,作用趋近0;接受者漠然。