简论拜伦诗歌

浪漫主义在英国兴起的时代,也是英国诗歌辉煌灿烂的时代,这个时代是以诗人拜伦为其卓越代表的。

拜伦一生只活到三十六岁(1788--1824),然而在这短暂的时间里,他却创作出了为数众多,才气横溢的诗篇。这些诗篇为他赢得了“高不可及的雄伟诗人”的桂冠。

拜伦的诗作丰富多采,有热情而忧郁的抒情诗《雅典的少女》、《耶浮沙的女儿》、《路德分子之歌》等,有闲谈式的自我抒情和辛辣的讽刺融为一体的长篇叙事诗《恰尔德· 哈洛尔德游记》和《唐璜》,有象“手榴弹”式投向反动营垒的政治讽刺诗《审判的幻景》、 《青铜时代》等,有表现具有强烈个性的叛逆者形象的故事诗《东方集》,有蕴涵深邃哲理的诗剧《曼夫莱德》、《该隐》等。这些诗虽然多姿多样,但都有一个共同特色,即:浓烈 的反抗精神同高傲而孤独的形象及无限忧郁的情调交织在一起。因此,如何正确认识这三方面的情况,就成为正确评论拜伦诗歌的重要问题。

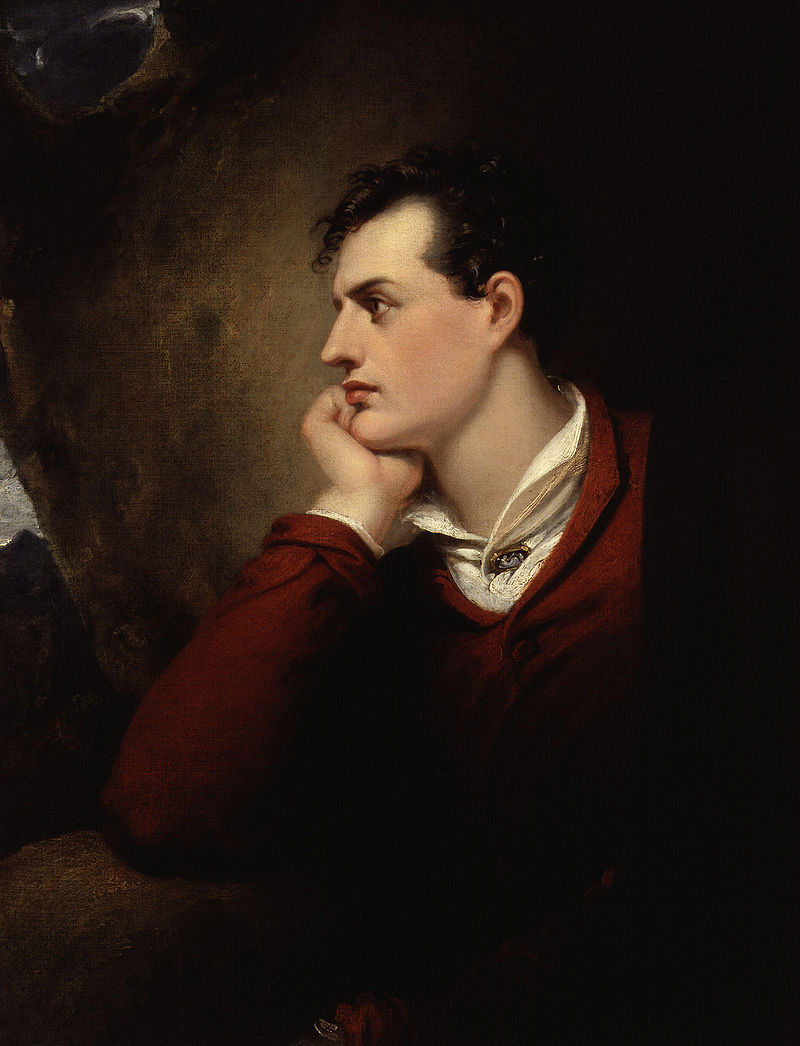

George Gordon Byron, 6th Baron Byron by Richard Westall

* Created: 1 January 1813

(一)

拜伦生活在“失望的时代”,那时,英国统治阶级对内变本加厉地残酷剥削人民,对外加强可耻的掠夺;人民群众日益贫困,反抗呼声日益高昂。生活在这样一个时代的拜伦,不愧是一位反抗封建暴君和强权政治的坚强斗士。从开始创作的笫一天起,诗人就一直在猛烈 地抨击暴虐、蛮横的反动封建统治,辛辣地讽刺、揭露英国社会的种种罪恶,无情地谴责资产阶级的虚伪和欺诈;并将真挚的同情给予被压迫、被奴役的人民,把希望寄托在为争取自由解放而进行的一切斗争。拜伦诗歌中的反抗精神象不断喷射的烈焰,烧灼着统治阶级的肌肤,引起了英国统治者极大的恐慌。他们辱骂他是“疯子”,视他为眼中钉,以至将他赶 出了英国;然而拜伦始终高昂着他那蔑视一切专制和强权的头颅,宁可终生流落他乡,客死异地,也决不屈服。歌德十分确切地指出:“拜伦在生活中从来不妥协”,“这种不顾后果的行动迫使他离开了英国。可是在这以后的作品里,他仍旧走反抗、寻衅的近路,丝毫没有放过政府和教会。”1 鲁迅也盛赞他“立意在反抗,指归在行动。”2拜伦的信念是:“只要 你能,就为自由而斗争。”他的一生就是在如火如荼的斗争中度过的,诗人临死前说过:“我 的一生就是一场斗争。”拜伦的许多光辉诗篇正是他斗争一生的忠实记录。鲁迅在《摩罗诗力说》中称他的诗“超脱古范,直抒所信,无不函刚健抗拒,破坏挑战之声。”

拜伦诗歌的反抗精神首先表现在强烈抗议和辛辣讽刺封建专制上,诗人明白地宣布:“我对一切暴政不共戴天。”他坚定地表明:

“如果可能,我要教会顽石,也起来反抗人世的暴君。……”(《唐璜》)

1760--1820年,英国处在封建暴君乔治三世的血腥统治下,他对内横征暴敛,对外到处侵略,致使广大劳动人民怨声载道。拜伦诗歌的讽刺锋芒,就主要指向这位统治不列颠达六十年的乔治三世。诗人谴责这位暴戾专横的国王是自由的“第一号敌人”,“残暴地蹂躏 一切正义”。诗人挖苦他:“尽管对自己家庭很好,但是对于尝过他暴政的千百万人,一点好处也没有”。乔治三世死后,诗人看到英国人民的状况并无改变,就把讽刺的矛头转向新的统治者乔治四世:“继承者留下了他所有的缺点,却没有他微薄的德行。”拜伦关于乔治王的诗,被歌德称为“憎恨的顶峰”。

其次,拜伦诗歌的反抗精神表现在无情揭露虚伪、欺诈的资产阶级罪恶上。十九世纪初叶,英国资产阶级在国内进行工业改革,造成广大农民流离失所,在国外奉行炮舰外交,残酷掠夺殖民地人民,形成了一个暂时繁荣的局面。诗人清醒地看出了新兴资产阶级的罪恶本质,他们是靠千百万农民破产而致富的。当时英国有一批资产阶级文人,他们站在大国沙文主义立场,讴歌到处侵略的大英帝国为“国旗不夜的不列颠"。拜伦却毫不留情地揭露它:“屠杀了半个地球,那半个又受它的敲诈”,伦敦变成了“魔鬼的客厅”。他指出,英国殖民主义者“建立征服者的凯旋门的不是钢铁,而是黄金”,在他们“每一个烟圈里出现世界的财富---租税和票据的财富”。诗人认为那些殖民主义者和公海上的海盗没有本质上的区别,“只要把他的称号改为首相,这就不过是捐税罢了。”

拜伦对资本世界的金钱本质进行了深刻的揭露,他把金钱描写为统治阶级政治屮决定性的力量。和诗人同时代的作家司各脱在《古歌人咏》中写道:“爱情统治着营地、朝廷和树林。”拜伦争辩说:“实际上,统治世界的是现金。现金象月亮统治海潮一样,在它自己的 土地上,统治着爱情这个统治者。”

与反抗强暴互为表里的是诗人对弱小者真诚的同情,拜伦诗歌的反抗精神同时也表现在抗议以强凌弱,同情被压迫者和支持被奴役人民为解放而斗争的诗句上。1812年,在英国上议院讨论通过“惩治机器破坏者法案”时,拜伦站在被压迫工人一边抗议说:“这些措施,对饥饿待毙走投无路的人民来说,又算得了什么?难道那些快要饿死的,在你们的刺刀面前拼命的困苦到极点的人,会被你们的绞架吓退吗? ”3诗人讽刺英国议会把机器看得比人命还重,因为“人容易生产,机器可难补充。”他愤怒地抗议,“人的性命竟抵不过一双袜子。”

拜伦的反抗精神还表现为不屈不挠地为自由而呼号。诗人把自己喻为自由之子,“因为我好象你的孩子,信赖你的浪涛,不论远近,就象现在这样,——我用手抚摸你的波顶。”(《游记》)普希金在《致大海》中赞叹拜伦是自由的歌者,全身都是自由精神所塑成,“什么东西都不能使他驯服平静”。拜伦不但为自身的自由呼号,而且为别国被奴役的人民争取独立和解放而奋身。他在诗歌中写道:“一个人在家里没有自由可争取,那么就去为邻居的自由战斗吧!”诗人意识到,争自由、求解放只有奋起斗争,而且只能依靠自身的力量。他对被奴役的弱小民族说:“髙卢人或莫斯科人会解救你们吗?不会!不错,他们也许会把你 们的暴君打倒,但不会为着你们而烧起自由祭坛的火焰。”

拜伦诗歌的反抗精神,有的表现为单刀直入的直接抨击;有的表现为嘻笑怒骂、讽刺挖苦;有的通过对各种事物的对比、评说加以无情揭露;有的通过鲜明、强烈的人物形象表现出来。拜伦无比完美的艺术表现力又使他的抗议成了响彻欧洲,以至全世界的巨大呼声。莫洛亚在《拜伦传》中生动地评论说:“其壮丽的风格,对于卑微鄙陋的蔑视,冲击无边的勇气—— 一切美德的根源,及其对于无限制的自由的热爱,一种惊涛拍岸的声调,对于读者具有不可估计的吸引力量。”4

拜伦出身贵族,十岁继承爵位,他是英国为数不多的四百个贵族中的一员。究竟是什么原因促使拜伦爵士高举反抗暴政的火炬,义无反顾地走上了叛逆的征途?拜伦的反抗精神究竟建立在一个什么样的基础之上的呢?这个问题历来争论很大。过去一些论者大都认为拜伦的反抗精神完全建立在个人主义的基础上,认为他反抗的出发点只不过是个人英雄主义而已。他们指出,拜伦反抗中用以和封建贵族及资产阶级丑恶社会对立的,不过是“个人自由、个性解放、个人复仇”。他们说拜伦所以反抗,是由于“自尊的个人在封建主义和资本主义的铁笼里感到压抑,受到迫害而进行的个人复仇的战斗”,“为了自己而寻求自由”。有的甚至牵强附会地说,这种反抗与“英吉利种族的特点有关”,这种反抗的“本能是种族所固有的,这种本能为养育它们的气候刺激起种种烦恼所折磨。”5

拜伦反抗精神中有没有个人成份呢?回答当然是肯定的。我们知逍,在无产阶级登上历史舞台之前,哪一个叛逆者丝毫没有带着个人的动机呢?何况象拜伦这样一位出身上层的爵士?然而,认为拜伦的反抗精神“基本上是个人主义和无政府主义的体现”,甚至认为当拜伦把注意力转向人民群众的时候,也并不是为了人民群众的解放,而“主要是希望人民群众 帮助他反掉他所憎恨的统治势力之后,使他能够得到充分的个人自由”的观点,显然是值得 商榷的。

我们知道,假如一个诗人仅仅为他自己的痛苦和幸福而吟唱,他的作品就不会起社会大多数人的共鸣,也不会被广为传诵。历史上的伟大诗人,他们的作品之所以能够获得社会的承认并流传至今,乃是他们所感受、所吟唱的痛苦和幸福的根底深植在人民大众生活的土壤之中;也只有诗人所感受到的痛苦与幸福能与人民大众的心声共鸣,并成为社会、时代和大众的喉舌时,他才能为社会、历史所铭记。作为英国伟大的浪漫主义代表作家的拜伦也不例外。他的反抗呼声首先是他本人深切的感受,但同时也是人民大众怒吼的回响。无论从客观社会效果,还是从矛头所指的大方向来考察,拜伦的反抗是与人民大众的痈苦和幸福紧密关联的。

那么形成拜论反抗精神的原因是什么?我们认为,是时代的召唤,是民主思想的熏陶,是斗争实践的锻炼。

十九世纪初叶,英国劳动人民反抗压迫和剥削的群众运动象狂风暴雨袭击着整个英国:诺定翰郡工人捣毁机器,格拉斯哥工人和军队发生流血冲突,路德运动轰轰烈烈在各地展开。拜伦作为诗人登上文坛正是英国广大人民经受产业革命的阵痛,由于资本主义原始积累敲骨吸髓的剥削而日益贫困的时期。别林斯基形容英国当时情势犹如“拉得过紧的琴弦,随时会断掉。"拜伦诗歌中的反抗呼声就正是那根拉得过紧的琴弦”的激响:“死人都已经醒了,我怎能酣睡?全世界都在和暴君作战,我怎能雌伏?”诗人清楚地听到时代的召唤:“喇叭每天都在我耳中作响,而我心中有它的回声。”

拜伦从青年时代起,就在十八世纪启蒙主义思想家们的著作哺育下成长。“自由、平等、博爱”的口号,法国启蒙思想家卢梭关干“建立平等、合理新社会”的主张强烈地感染过诗人。诗人说过:“给我一个共和政体吧——请看一下世界历史……然后再把它和君主统治下的情况比较一下吧!”他认为,“愈平等,社会灾难就分得愈公正,而落到每个人头上也就变得愈轻微了,所以要一个共和国吧!”6民主思想的熏陶使拜伦从一个激进的个人主义者走上了民主主义者的道路,因此他后期的创作,能从人类应尽的责任着眼,去塑造他的人物形象。

拜伦憎恨一切压迫,同情在斗争中的被压迫者。他始终和美国的黑奴、爱尔兰的下层群众、意大利和希腊的爱国志士站在一起。诗人不仅用他那激越的战歌激励被压迫人民为自由和解放而战斗,而且还亲临斗争的最前线,和他们并肩作战。随着诗人在战斗实践中与被压迫大众的结合,他的视野更加扩大,他的斗争激情更加高昂,他的反抗精神也就愈加坚定。我们认为,人民大众求解放的斗争是诗人反抗精神的力量源泉,有如古希腊神话中的安泰,诗人一接触到斗争的实际就获得一股崭新的力量。也正是由于战斗实际的冶炼,诗人后期作品的反抗精神才表现得更为深刻与坚实。

恩格斯十分赞赏拜伦的反抗精神,称他为“满腔热情地,辛辣讽刺现社会的拜伦。”7 别林斯基说拜伦这种反抗精神是“对英国现实的坚决否定精神”。拜伦强烈反抗的是暴君和强权、专制和压迫,坚决否定的是侵略和奴役、欺诈和剥削,热情讴歌的是自由和解放、正义和人道。我们认为,他的反抗精神是继承了启蒙运动的光荣传统,而且是有比较彻底的反封建性质的。同时,诗人对新兴的资产阶级在原始积累过程中无人道的压榨与剥削也给予了猛烈的抨击。因此可以说,这种反抗精神是为了推动时代前进的抗争。

拜伦深信,他所处的社会是很不合理的。他认为,地球上不是善良的原则,而是罪恶的原则在统治着。他在《曼夫莱德》一剧中表明,他要向上帝挑战,抗议人与人之间的不平等。他坚决反对一部份人在上帝的法律面前只能奴隶般的恭顺,只能秉承上帝的旨意:“劳动,劳动完,死去。”另一部分上帝的选民则可以为所欲为。诗人在揭露统治阶级的同时,大义凛然地为人民大众伸张正义。他的许多诗篇,如《〈织机法案〉编制者颂》、《路德分子之歌》,《唐璜》中的《哀希腊》以及《游记》中的一些章节,都与人民大众争取自由和解放紧密相连。因此说,拜伦诗歌中的反抗精神是深植在进步的人道主义基础之上的。

拜伦虽然出生在贵族家庭,但他的青年时代是在英国资本主义迅速成长,国内外矛盾日益加深的年代度过的。诗人对人民大众的了解并非道听途说来的。他曾生活在祖传田庄纽斯台德,在那儿他亲眼看到诺丁汉郡的工人运动。现实使他清楚地看出,社会的不公平促使人民“在绝望中愤怒地起来了。”随着诗人流亡异国,时常遇到的是社会的不正义,到处听到的是人民大众愤怒的抗议声。人民大众的不满情绪感染了诗人,他们的呼声在诗人作品中得到了回响,而诗人激昂的战歌又反过来激励他们的斗志。因此,我们认为拜伦诗中的反抗精神是与人民大众的呼声相一致的,是具有深刻的人民性的。

拜伦诗歌中的反抗精神是欧洲浪漫主义文学最优秀的特征之一,它在欧洲诗歌界产生过极其深远的影响。在诗人的好友雪莱的作品中,在法国诗人雨果和谬塞的作品中,在东欧诗人裴多斐、密茨凯维支的作品中,都明显地可以看出拜伦反抗精神的影响。在俄国诗人普希金和菜蒙托夫的诗歌里,这种影响的痕迹更为清晰。普希金称颂这位英国诗人是自己一代抒情诗的巨匠,他和拜伦两人的诗歌在反抗专制暴政,追求自由解放方面是那样的合拍,以至在普希金的许多诗篇里,我们可以见到拜伦反抗精神的投影。莱蒙托夫曾经直接了当地说:“我们是一样的心灵,一样的苦痛,一样的命运……不过有着的是俄罗斯的灵魂。”8

拜伦把自己的诗称为“手榴弹”,公开宣称它是进攻的武器。他的诗确如鲁迅所说, “如狂涛如厉风,举一切伪饰陋习,悉与荡涤。”2

(二)

在拜伦的诗歌中,强烈的反抗精神总是与孤独的形象,以及忧郁的情调紧密地交织在一起。在一些叙事诗、故事诗和诗剧里,诗人塑造了一系列令人难忘的形象。这些形象大都有着顽强、高傲、孤独而忧郁的特征,他们给人以强烈印象,在文学史上被称之为“拜伦式的英雄”。这些人物,有的因不与丑恶的社会同流合污而浪迹天涯,如恰尔德·哈洛尔德;有的因深受社会荼毒,对社会怀着刻骨仇恨,愤而为盗,如康拉徳;有的因美好的理想与丑陋的现实之间相去太远,无法调和,极端失望而自毁,如曼夫莱德;有的因看透社会,干脆采趣玩世不恭态度以嘲弄社会,如唐璜。

拜伦笔下的人物大都有激昂的热情,不可遏制的意志,无限的粘精力,但又都与所处的吋代、社会和环境很不协调。他们觉得社会太狭窄了,自己个性中的自然倾向受到束缚,不得伸展。他们同样厌恶文明条件下令人窒息的悲惨生活。因此,就挺身而出反抗社会以及社会所奉行的法律、宗教和道德。这些人自认为是社会的弃儿,他们把整个一代的失望都集中于自己身上。他们态度坚决,决不放弃自己的目的,宁可死于众寡悬殊的斗争,也决不投降。这些人的仇敌通常是上层人物——封建侯爵和东方暴君。他们看不起周围的人,并且认为周围的人也看不起他们。因此,他们个个都很孤独,他们的反抗往往表现为单枪匹马,横扫一切。与这些孤独形象相关联的是,弥漫在诗行中的忧郁情调。无论在拜伦早期作品里,或者是晚期作品里,都给人一种莫名的哀愁,崎零的孤独的感觉。

究竟是什么原因使拜伦激越、高昂的战歌却总是伴和着孤独而忧郁的低音呢?过去一些论者往往只从拜伦的出身血统、生理缺陷和个人生活的不幸上寻找原因。他们挖空心思考证出种种离奇古怪的论据:有的从拜伦家谱中考证出,他从父系的血统中继承了放荡不羁的冒险精神,又从母系中继承了多愁善感、流动无常、狂热偏执的性格;有的认为拜伦跛了一只脚,生理上的缺陷引起心理上的反常,由于残疾造成他孤僻的性格;还有的说,是他私生活的不幸造成他性情怪诞等等。别林斯基曾经批判过那些经验主义的批评家,说他们天真,想用神经过敏、消化不良等鄙陋、简单的理由来解释这位具有惊人精神力量的诗人,为什么陷于孤独和忧郁的原因。别林斯基指出:这种微小的原因是不能引起拜伦的诗的那样伟大现象。”“要猜透象拜伦这样无限伟大诗人的忧郁诗行的谜底,首先必须猜透他所表现的那个时代的秘密。”9拜伦生活和创作的年代,正是欧洲封建势力十分猖獗,革命被迫转入低潮,整个欧洲大陆陷于“神圣同盟”统治下的黑喑年代。当时,英国国内的社会矛盾日趋尖锐,英国统治阶级被法国大革命吓破了胆,深恐英国人民也跟着起来革他们的命,于是用尽各种手段来压制群众的政治活动。他们加强警察控制,严格报刊检查制度,编制各类镇压法案,使整个英国处于强权和暴政的捆绑之下。拜伦的作品正是在那个反动势力占了上风的时期写的,时代的伤痕不可能不在作品中留下印记。拜伦的处境有似于鲁迅所说的“两间余一卒,荷戟独傍徨”的孤寂状况。诗人作品中孤独和忧郁既表达了自己对“失望的时代”的悲愤,同时也反映了作者与当时广大人民在反动统治下共通的苦闷心情。这种忧郁情绪和孤独感,在我们今天看来应该说主要是黑暗时代的折光,犹如歌德的“少年维特之烦恼”,犹如普希金的欧根·奥涅金的“烦恼与苦闷”。它反映了一个时代的思潮与情绪。1789年,法国大革命摧毁了法国的封建统治,建立起了启蒙思想家梦寐以求的“理性王国”。可是革命的结果使人民大众大失所望,所谓的“理性王国”,只不过是资产者们理想化的王国。它只是一个新的剥削制度,代替了一个旧的剥削制度,而广大人民大众仍然和先前一样,处于被压迫、被剥削的无权地位。启蒙思想家们提倡的“自由、平等、博爱”,事实上成了一纸空文。专制、黑暗的封建统治,变成了赤裸裸的、公开的,也依然是残酷无情的金钱统治。正如恩格斯所说:“理性的国家遭到了完全的破产”。“和启蒙主义者华美的语言比起来,理性的胜利建立起来的社会政治制度竟是一幅令人失望的讽刺画。”10作为启蒙运动信徒的拜伦,在接触到现实之后,自然同样会产生失望、幻灭的心情。

拜伦看出:“英国当初曾打倒过专制制度,把一个专制君主处死,而今日却变成了狱卒国家,变成了欧洲宪兵中最残酷的一名。”8诗人对法国大革命的结果同样感到十分失望;“他们把坏的推翻,好的也推翻,……并在原来的基础上,就用那断瓦残砖又去重建宝座和监牢。……”拜伦诗中低沉的调子反映了法国大革命后欧洲先进知识分子对原来所追求的理想的幻灭,对现实中的许多问题开始重新思考。为此,俄国革命民主主义批评家赫尔岑曾指出,拜伦的忧郁是由于他“被现实的沉思所挫折,看不到临近的将来。”11此外,拜伦的孤独与忧郁还与他被迫离开了他精神上离不开的祖国有关。拜伦深深地热爱自己的祖国,然而他却不得不流亡异地,成为一个无家可归,无国可报的海外游子。1816年,当诗人最后看了一眼即将离別的祖国时,他轻轻地喊道:“别了,如果是永远,那就是永别!”拜伦决不向英国统洽阶级低头,但他却无时无刻不在忧心中深情地怀念祖国,“英国啊!你虽然一无是处,我仍然爱你。”诗人身在天涯,心挂祖国,他感慨地说:“七年来远离祖国(普通流放也不过七年),过去的憎恶也已经平息,尤其是当自己的国家搞得一塌糊涂”(《唐璜》)。诗人在诗中写道:“……在异乡我将埋葬自己的骨灰,但我自由的心灵,它一定要重行返回亲爱的祖国。”8拜伦诗歌中的孤独和忧郁当然也打上他本人思想和性格的印记。拜伦自己就比较孤傲,他的信条是:“狮子总是孤独的,我就是这样。”他虽然看不起暴君、侍从和谀臣,但阶级的局限使他也看不起人民。他的贵族式的傲慢时常情不自禁地在诗歌中流露:“我的欢乐,我的苦痛,我的热情与力量,将我造成了一个特殊的人。”普希金说,拜伦在作品中“只创造了一种性格”,就是他自己的性格。不可否认,拜伦私生活的不幸加深了诗歌中的忧郁情调,因为那个不公平的待遇,不可能不在诗人心中留下“溃伤、侮恨和悲哀”的阴影,但这远远不是唯一的和主要的原因。

I.H. Jones

-

Childe Harold's Pilgrimage

by Lord Byron, published by W. Dugdale, Russell Court, Drury Lane, London

(三)

十九世纪一些资产阶级经验主义批评家称拜伦为“失望和自私的歌手”,別林斯基反驳说,这些人不了解拜伦。他认为“那些批评家是不能了解拜伦遗产的真正意义的”8。由此可见,要正确评价拜伦诗歌的意义,就必须对他诗歌中的孤独形象和忧郁情调作科学的、历史的分折。我们认为,在评价拜伦及其创作的意义时,应当注意到以下三点:

(一)拜伦是一个积极的浪漫主义者,他作品中的孤独形象和忧郁情绪同没落阶级的颓废、悲观、厌世的世界观是不能相提并论的。诗人笔下的人物形象孤独并充满忧郁情绪,但除了个别之外,大都不是悲观主义者。他们对人类的前途并没有失去信心,对自由的渴望并没有消失。在《游记》中,尽管诗人赋予哈洛尔德的怀疑观点多么深,尽管这位海外游子的孤独感多么难于医治,但是感情中却没有对人类生存失去信心的成分。诗人虽然以巨大的艺术表现力刻划了这位主人公内心的彷徨和孤独,生动地描绘了在旅途中遇见的形形色色社会罪恶,但作者并没有企图叫读者俯首听命于社会的罪恶;相反,诗人一直召唤人们向恶势力作不屈的争斗。哈洛尔德最后虽然离开了人群,但这并不是向罪恶的社会投降,而仍然是反抗,只不过消极反抗而已。诗人在《游记》第三章中指出,“逃离人群,并不等于憎恨人群”。就是在《海盗》中,诗人想表达的主题显然不是“以恶抗恶”,而是“他虽然没有征服现实,但现实也没能把他征服。”拜伦笔下的海盗与“歌特式”小说的恶人强盗毫无共同之处。康拉德只不过是一个单枪匹马的反抗者而已。他所以沦为海盗是由于社会所迫,他只是社会的一个牺牲品。在康拉德的身上虽然有恶的一面,但他并没有失掉人性;他对丑恶社会恨得极深,正因为他爱得深沉。即使代表拜伦思想危机时的作品《曼夫莱德》,诗人也仍然着重表现他对神们的那种宁死不屈的坚强意志。拜伦诗中的人物形象在这方面与他本人的思想是一致的。拜伦对人类的前途,对自由的信念从来就没有失去信心,他与许多同时代资产阶级作家不同,在欧洲反动势力最猖獗的时日,他仍然坚信:“自由的树木失去花朵,树干遍体鱗伤,被刀斧砍伐,只余下空干,但生机存在,而且种子已经深深种下,一个更美丽的春天,将带来甘美的果实。”12诗人曾形象地把人民大众的斗争比作“撞在岸上的浪波,一个一个地溃败了,但是海洋总是获得胜利。”13拜伦死于冒雨行军之中,弥留之际,在昏迷状态下还呓语着:“前进——前进——要勇敢!”可见诗人心中燃烧着的争取解放,争取胜利的信念,一直到临终也没有熄灭。诗人从来不曾消极地承认过社会的罪恶的不可避免性,更从未劝人安于现状,听之任之。他的诗歌充满着对丑恶社会不可调和的憎恨,因此我们说,拜伦诗歌中孤独形象和忧郁情调是基于对现存反动社会秩序的一种否定,也是他整个反抗精神中的一种特殊表现方式。拜伦诗中的孤独感和忧郁情绪,在某种程度上说,又是诗人对人类的一种责任感,对祖国一种深挚的爱的曲折表现。诗人笔下的主人公对社会的丑恶和缺陷最为痛心,而又不想以苟且偷生、得过且过来减轻自己的苦闷,结果才陷入了无限忧郁与悲伤的深渊。他们对自由的渴望愈为迫切,对恶势力的憎恨就愈强烈,而他们自身的忧郁和痛苦也就更加深沉。这种忧郁虽然是从个人出发,但更多的是出于对处于暴政与强权压迫下遭到不幸的人们的同情。正如别林斯基所说,拜伦“以千百万人的苦痛为怀,他热爱人类;但他鄙视,他痛恨那些虽然和他在一起但使他感到孤独的人们。”拜伦忧郁的心还始终牵挂着自己的祖国,他在书信、日记中一再谈到祖国和人民,即使诗人咒骂英国,也是出于内心对她的挚爱。由此可见,拜伦的忧郁是一种忧国忧民的忧郁;是热爱祖国,而又感到报国无门的忧郁;当然也夹杂着流落他乡,远离亲人的那种“断肠人在天涯”的忧郁。

拜伦只是一位激进的民主主义者,在他的反抗生涯中曾经发生过怀疑、动摇、悲观和消沉,这就是诗人身上的阶级局限性。孤独的形象和忧郁的情调不可否认也是诗人身上阶级局限性在作品中的反映。但是决不能因为他诗歌中有时代的阶级的局限性,而否定其光辉价值。

(二)拜伦的创作道路的发展是向上的,而不是向下。1816年以后,由于诗人与人民大众的解放斗争紧密联系,也由于诗人接触社会,视野扩大,他的反抗精神愈加坚决,作品中忠于观实主义的倾向也有了进一步的发展。所以说,从1816年起,诗人的创作进入了一个新阶段。只要对比一下,创作悲剧《马利诺·法列洛》时期的拜伦和写《东方故事诗》时期的拜伦,就可以清晰地看到作者的这种发展变化。在《马利诺·法列洛》一剧中,诗人已经意识到个人反抗势单力薄,他看出在和社会罪恶、社会不正义作斗争中人民起着决定性的作用。在这出诗剧中,作者塑造了起义领袖贝尔图求和卡连达洛,他们在许多问题上都让个人利益服从于受难人民的利益,让个人服从社会。这出戏第五幕最后一场,诗人描写了人民聚集在总督府前的宏伟场面,他们集体表示抗议,直接威胁着贵族。他们中的一个代表高喊:“假如我们早知道他们(贵族们)的阴谋诡计,我们早就拿起武器粉碎他们的堡垒了。”1821年拜伦写了《该隐》一剧,它虽然是《曼夫莱德》一剧已经具有的主题的发展,但在《该隐》中,诗人在主题思想上远远突破了早期的范围。该隐这个人物已经不象曼夫莱德,他不仅仅为了自己而起来反抗,他是为了人类的幸福,而反对人民的敌人——上帝的。作者把该隐塑造成一位维护人类利益的战士,他挂念的是未来一代的幸福,而不是自己这一代。这个人物形象比《东方故事诗》中的“英雄”大大前进了一步,他关心别人,热爱别人,没有什么自私的感情。他的忧郁是他望着安眠中的孩子,想着他的将来,由此而产生的一种责任感的忧虑。至于唐璜,诗人也是把他放在历史发展的进程中去描写的。由于过早地去世,诗人没有来得及把这个人物形象塑造得更完整。然而从作者给出版商的信件中可以看出,唐璜最后是要投身到法国大革命中去的。为此,我们评价拜伦诗歌时,要从联系和发展的观点去考察,不能仅停留在早期的一些作品上,更不能夸大作品中的消极因素,从而否定他诗中最光辉的民主性的精华。不要把他诗中孤独形象、忧郁情调与反抗精神片面地对立起来,因为它们是交织在一起的有机整体。

(三)不能把“拜伦式的英雄”和拜伦本人混为一谈。拜伦作品中的人物形象,打上拜伦本人性格的烙印,诗人把自己的忧郁与孤独注入了他的作品,但拜伦作品中的人物形象毕竟不能等同于拜伦本人。诗人拜伦与“拜伦式英雄”毕竟是两回事,二者有联系更有区別,决不能合二为一。正如《红楼梦》中的贾宝玉深深地打着曹雪芹思想性格的烙印,但我们仍然不能把贾宝玉直接看做就是曹雪芹本人。拜伦本人的世界观是极其矛盾和复杂的。他既不同于哈洛尔徳要远离人间,宁与天地为侪偶;也不同于康拉德,对上帝和人类都深怀仇恨。他不象曼夫莱德,对生活完全失去信念;也不象唐璜,玩世不恭嘲弄社会。所以我们说,拜伦诗中的各个具体人物只反映着作者某一特定时期、某一方面的思想、性格和倾向,并不代表作者全部的性格和思想。事实上,拜伦晚期思想已经比较成熟,而这一时期的思想显然在他作品中还来不及有所反映,或反映得很不完全。

拜伦生活的后期,对人民群众的力量,对暴力革命,对战争的性质,以及人类的前途都有了较为成熟的看法。他在1821年2月18日的日记中关于意大利烧炭党人起义一事写道:“一 切问题都在于人民没有卷入斗争,仅有中上层……假如有农民支持他们多好!”14关于战争和暴力,他在《唐璜》中写道:“革命的暴力是正确合理的,是无可非议的”,“暴君流的血不是人血”,“……假如我没有看到只有革命才能挽救世界,使它不至于沦为地狱,我真想说,‘战争可耻’。”

至于诗人后期的革命行动,更是诗中人物形象所不能比拟的。拜伦积极参加了被压迫民族争独立、求解放的实际斗争。在意大利,他热情洋溢地参加烧炭党人的反对奥地利侵略者的斗争,诗人与他们共同筹划起义工作。虽然他被警察、密探跟踪,却仍然冒着生命危险,为烧炭党人写传单和宣言。在涅阿省起义的前夕,他把自己的住宅让出作起义军的弹药库,自己还准备亲自参加起义指挥。诗人在1821年1月11日的日记中写道:“当整个民族的命运处在危险之中,即使我个人的事情进行顺利,我也几乎感到不欢的。假如有可能大大改善人民的处境(尤其是这些被压迫的意大利人!)我决不注意个人的得失。”13当意大利烧炭党人起义失败后,拜伦又立即投身到希腊人民的解放斗争中去。1823年,诗人乘一艘自己出资装备的战舰“赫库利斯”号前往希腊;一到希腊,他就立即奔赴前线参加战斗。拜伦身先士卒,深受希腊人民的爱戴,被拥护为总司令,负责指挥反对土耳其的战争。为了支援希腊人民解放战争,诗人变卖掉了自己在国内的全部庄园,并连同多年所得的全部版税,一齐捐献给希腊人民。诗人临死前在日记中写道:“不幸的人们,不幸的希腊,为了它我付出了我的时间,我的资财,我的健康,现在我将付出我的生命,此外,我还能做什么呢?”拜伦一生忠于自己的生活原则,为了反抗反动势力,为了被压迫民族的解放事业,他英勇献身。如果盖棺能够定论的话,拜伦不但是一位“高不可及的雄伟诗人”,而且也是一位为自由而英勇献身的光荣战士。这有希腊人民在“英雄园”里和自己心中为他树立的纪念碑为证“这儿有勇士的碑,他爱自由,所以来为希腊而死!”

关于拜伦,别林斯基有过一段精彩的评论,让我们用来作为本文的结束语吧:“拜伦是我们时代的普罗米修斯,被锁在岩石上,受着鹞鹰的折磨:这位伟大的天才,在他的高山上,向前瞻瞩,但是他并没有在闪灼的远方看到什么未来的乐土,他就诅咒现代,宣布自己的不可调和的、永恒的仇恨;他关怀着千百万人的苦难,他热爱人类,但他鄙视、憎恨一些人们,在这些人之中他感觉自己是孤单的、被他们唾弃的,他骄傲地战斗着,他有无穷的悲痛”9。

注:

1. 朱光潜. "爱克曼辑录"[J]. 歌德谈话录. 人民文学出版社, 1980. ↩

2. 鲁迅. 坟· 摩罗诗力说[J]. 鲁迅全集, 1981, 1 ↩

3. 拜伦:《关于编积机法案的演说》. 周辅成. 从文艺复兴到十九世纪资产阶级文学家艺术家有关人道主义人性论言论选辑[J]. 北京: 商务印书馆, 1971. ↩

4. 莫洛亚:《拜伦传》. 张月超. 欧洲文学论集[M]. 江苏人民出版社, 1981. ↩

5. 泰纳:《批评与历史论文续集》,转引自: 伊瓦谬科. 《论文学人民性问题》 ↩

6. 叶里斯特娃:《乔治·戋登·拜伦》. 《译文》. 1954年. 第6期 ↩

7. 恩格斯:《英国工人阶级的状况》 . 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 3 卷 [J]. 1979. ↩

8. 伊瓦肖娃, 古谢夫, А.П Гвашева, 杨周翰. 十九世纪外国文学史:第一卷 ↩

9. 《别林斯基文集》卷2 。 伊瓦肖娃, 古谢夫, А.П Гвашева, 杨周翰. 十九世纪外国文学史 ↩

10. 恩格斯. 社会主义从空想到科学的发展[M]. 人民出版, 1956. ↩

11. 赫尔岑. 《论革命思想在俄国的发展》 ↩

12. 拜伦, 熙龄. 恰尔德· 哈洛尔德游记[M]. 新文艺出版社, 1959. 第四章九十八节 ↩

13. 《拜伦勋爵书信日记》 . 周辅成. 从文艺复兴到十九世纪资产阶级文学家艺术家有关人道主义人性论言论选辑[J]. 北京: 商务印书馆, 1966. ↩

14. 《拜伦日记》. 伊瓦肖娃, 古谢夫, А.П Гвашева, 杨周翰. 十九世纪外国文学史 ↩