果戈里和《死魂灵》

尼古拉·瓦西里耶维奇·果戈里(1809-1852)是伟大的俄国作家、天才的讽刺艺术家、俄国文学中“自然派”的创始人。果戈里生于鸟克兰波尔塔瓦省的一个地主家庭。父亲博学多才,很有教养,对文学和戏剧很感兴趣。在家庭的影响下,果戈里从小就喜爱民间的故事和戏剧。

1821--1828年,果戈里就读于涅仁高级科学中学。这时正是民族意识觉醒,自由思想广为传播,爆发过十二月党人起义的年代。在这样的时代影响下,果戈里的思想活跃,爱读普希金、雷列耶夫的自由诗篇,产生了朦胧的要为人民谋幸福的愿望。1831年,他的《狄康卡近乡夜话》第一部问世,翌年第二部出版。小说获得成功,给作家带来很大荣誉。《狄康卡近乡夜话》描绘乌克兰绚丽多姿的大自然,刻划哥萨克自由奔放的性格,歌颂少男少女纯真的爱情,别林斯基曾说这些夜话是“青春的、清新的、芬芳的、华美的、令人陶醉的诗”。

1835年,小说集《米尔戈罗德》和《小品集》出版,这标志着果戈里批判现实主义创作方法开始成熟。《米尔戈罗德》包括四个中篇:《旧式地主》、《伊凡·伊凡诺维奇和伊凡·尼基福罗维奇吵架的故事》、《塔拉斯·布尔巴》和《地鬼》。前两篇取材于乌克兰当代生活,揭露宗法制庄园地主灵魂的空虚和无聊;后两篇是根据乌克兰的历史、民谣和传说写成的。《塔拉斯·布尔巴》描写著名的扎波罗兹哥萨克军营的战斗生活,歌颂老队长塔拉斯·布尔巴的爱国精神和英雄性格,展现了17世纪乌克兰人民反对波兰王国统治的英勇斗争。《小品集》主要是一组描写彼得堡生活的小说,加上后来写的几个中篇《鼻子》(1836)、《外套》(1842)和《罗马》(1842)构成《彼得堡的故事》。作品一方面抨击了彼得堡贵族官僚社会的丑恶现象,另一方面对“小人物”寄予深刻同情,它的人道主义精神深深地震撼着读者的心灵。

1835年12月,果戈里写成了他那部著名的讽刺喜剧《钦差大臣》,并于第二年的4月19日搬上舞台。

剧本描写:外省一个小城,以市长为首的一群官僚,获悉饮差大臣要来私访,甚为惊慌,于是误把路过的小官吏赫列斯达可夫当作身负重命的钦差。为了掩盖劣迹,纷纷向他巴结行贿,市长甚至把女儿许配给他,妄想通过裙带关系,攀龙附风,飞黄腾达。赫列斯达可夫先是莫名其妙,后来以假充真。他同时与市长夫人和女儿调情,大捞一笔扬长而去。这时传来真饮差大臣到,全城官吏愕然,全部僵立在那里。喜剧以哑场结束。

剧本是根据一个骗子冒充钦差骗钱改写的,作者改变角度,把骗子主动行骗改为市长误认钦差而主动行贿,并在剧本前面用俄国谚语“脸丑怪不得镜子”作题辞,从而揭示出俄国统治阶级的腐败本质。赫尔岑称赞它是一部“最完备的俄国官吏病理解剖学教程”。

全剧没有一个正面人物。但果戈里说,“笑”是剧中的正面人物。在一场令人捧腹大笑的喜剧中,俄罗斯帝国官员们的丑思本质暴露无遗。

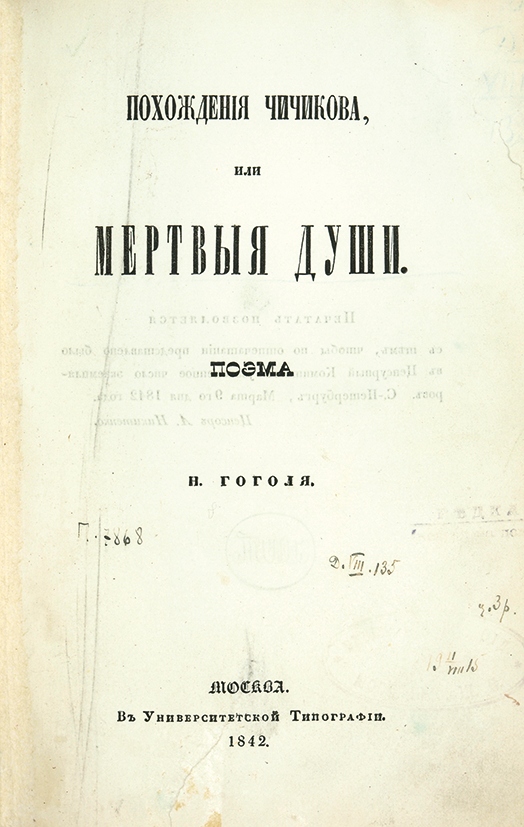

《钦臣大臣》激怒了反动沙皇政府,果戈里被迫于1836年6月离开了自己的祖国。他侨居巴黎、罗马等地,并且开始他早已酝酿的《死魂灵》的写作。1842年,《死魂灵》第一部在彼得堡出版,引起了极大的反响,赫尔岑说,这部作品“震撼了整个俄罗斯”。

由于长期侨居国外,远离俄国现实生活和进步阵营;40年代中期之后,果戈里陷入了精神危机,发表了《与友人书简选》,为专制农奴制的俄国辩护。同年别林斯基写了《给果戈里的一封信》,严肃批判他的错误思想。然而,果戈里已无力从错误思想中自拔,1852年3月4日,心力交瘁,与世长辞。死前他把《死魂灵》第二部付之一炬。

果戈里前期作品,从《狄康卡近乡夜话》到《钦差大臣》,都是表现俄国生活某局部的,而《死魂灵》则表现了整个专制农奴制的俄国。可以说从边远的庄园地主到彼得堡的高级官僚集团,它都尽收眼底。《死魂灵》是果戈里的登峰之作,也是俄国批判现实主义文学发展中的一座里程碑。

果戈里象一位高明的肖像画家。他维妙维肖地描绘了五个农奴主的形象,并通过这些人物的特定环境,勾勒了他们的性格特征和内心世界。

玛尼罗夫是农奴制度寄生生活培养出的一个废物。他懒散、不务实际,成天游手好闲,从不经管田庄,客厅里两把沙发是结婚时打的至今仍没有蒙上套子。一本书读了两年,还翻在第十四页上。他自诩“高雅”,侈谈礼仪,对宾客彬彬有礼,态度谦恭,对妻子温情脉脉,甜得发腻。在温文尔雅的面纱下隐藏着慵懒、空虚、庸俗无聊、缺乏生命力的本质。

柯罗博奇卡是一个效财的能手。她经营田产,严厉监督农奴劳动,使出各种伎俩,兜售产品,而用装穷来掩饰自己。当乞乞科夫向她收购死魂灵时,她竞要等别的买主来比较比较价格。这是一个守财奴的形象。

诺兹德廖夫是恶霸型的地主。他饶舌多嘴,纵容放荡,寻欢作乐,惹是生非,好赌成性,凶狠好斗。他撒谎、骂人、打架、这一切都做得理直气壮。他把乞乞科夫引进他的书房,但是书房既没有书籍,又没有纸笔却有一把宝剑和两支枪,这些东西恰好点明了他的个性特征。他引乞乞科夫去参观狗舍。“诺兹德廖夫站在狗群中间完全象是一家之主一样”,他的确是恶狗一样的人,人样的恶狗。

索巴凯维奇是一个顽固、残暴型的地主,他长得结实、粗笨,活象一只熊。他不但身体象熊一样健壮,心灵也象熊一样残暴,连他的家具也象熊一样粗壮。他最大的嗜好是大吃大喝、整猪整羊上桌,吃起来骨头也不肯吐。一个死魂灵要价一百卢布,并且天花乱坠地把每个死农奴吹一通。这是一个精神物化了的人物,也是野蛮、停滞的俄国农奴制的化身。

普柳什金是吝啬型地主。贪婪的本性使他失去了人形。他是一个拥有一千多农奴的大地主,但他依然不择手段地搜刮财物,包括沿街拾破烂和顺手偷东西。人们讽刺说如果普柳什金从街上经过,那街道就非常干净,再不用打扫了。他聚敛财富既不是为了自已挥霍,也不是为了留给子女,而是让它们腐烂。他仓库里的布匹化成灰尘,自己却仍旧穿得破破烂烂。当乞乞科夫付给他二十卢布做定金时,他称乞乞科夫为救命恩人用颤抖的双手抓住钞票。这个形象是农奴制贪婪本质的体现、是贵族地主阶级堕落、腐朽的象征。

《死魂灵》中这五个地主的形象,每个都有其自己的特征,个性化非常鲜明。这些形象具有惊人的表现力,构成了俄罗斯文学中地主形象的真正画廊。赫尔岑对果戈里塑造这些地主形象的意义给子了很高的评价。他说果戈里“把远离公路和大城市埋葬在穷乡僻壤自己村子里的不为人们所知的人们,——这些贵族老爷们是从俄罗斯社会揭露出来的,这些人虽然无声无嗅地活着,好象完全沉溺在对自己土地的操心里面,却比西式贵族更加伤风败俗”。赫尔岑还说:“多亏果戈里,我们终于看见他们抛去假面具,毫无粉饰,永远是醉醺醺,酒足饭饱的从自己的邸宅和房屋里走出来;他们是毫无品格的权力奴隶,对农奴毫无怜悯的暴君,他们吸食人民的生命和骨血,正象婴儿吸食母亲的乳房一样地自然和直率”。

《死魂灵》无情地暴露了俄国专制制度和农奴制度反动、腐败、堕落,展示了这种制度必将灭亡的历史趋势。它的确震撼了整个俄罗斯。同时,这部作品在艺术上也取得了惊人的成就。别林斯基认为:“《死魂灵》超越了它以前的作品,甚至果戈里自己的作品,它彻底解决了我们时代的文学问题,取得了新学派的胜利”。

《死魂灵》最突出的特点:一是艺术形象的深刻典型化。作家把五个地主形象放在关于“死魂灵”的交易中加以刻划,以便突